60多年来中国乒乓球队一直人才济济,但与上世纪六七十年代直板领跑、百花齐放的局面相比,如今是两面弧圈占据了主流。作为特殊打法中的一员,曾经担任中国乒乓球队领队、中国乒协副主席兼秘书长、国际乒联技术委员会主席的姚振绪向我们讲述起那个百花齐放年代的故事。

第26届北京世乒赛,中国男队以快攻打法挑梁,首次捧起斯韦思林杯。

百花齐放中的特殊打法很难定义

如果要给特殊打法下一个定义,这恐怕很难。在我看来,能够称得上特殊打法的,应该有这样两个“少”的特点——其一是使用这种打法的人少,其二是用这种打法打比赛输得少。

王传耀是我国早期直板两面攻的代表

既然是特殊打法,必然是不随大流的。大流是什么?比如上世纪六七十年代,直板快攻打法就是大流。在李富荣、庄则栋的年代,左推右攻几乎占了百分之八九十,两面攻仅占百分之十左右,但我们并不能说两面攻就是特殊打法,因为用的是同样的球板,只是在进攻打法上略有区别,一个是单面攻,一个是两面攻。

在当年为什么说张燮林可以称为特殊打法,因为他第一个用到了长胶这个特殊的球拍,加上他自己独特的直拍削球打法,才能称之为特殊,才能成为“秘密武器”。其实后来各个时期中国队的“秘密武器”都可以称得上特殊打法。

从器材层面讲到特殊打法,多数都和胶皮的颗粒有关。同样作为颗粒胶,普通胶粒只有1.2毫米左右高,但长胶可以达到1.6到1.8毫米,打出来的球软,速度不快,这在当时是罕见的。到现在卢森堡的倪夏莲凭借颗粒打法的优势,仍然能在欧洲的一线打球,还能参加奥运会。

此外,我们经常提到的正胶和生胶,在国外统称为颗粒胶。我们国内分为正胶和生胶,是因为在上世纪五六十年代,中国的橡胶依赖进口,我们自己造的胶皮实际上由于原料少,工艺精度不够,形成了一种杂质多、含胶量相对较少的混合橡胶,就是所谓的正胶。而当时主流的颗粒胶用的橡胶含胶量高,呈透明状,也就是我们说的生胶。拿鞋底打个比方,我们自己生产的是解放鞋的底,硬一些,而别人用的则是“牛筋底”,软一些。但就是因为这个硬的特性,我们的正胶胶粒控制和旋转都比生胶强,能够拉出小弧圈,像李赫男、马金豹就是如此。第28届世乒赛,李赫男正是凭借正胶小弧圈,帮助中国队赢了罗马尼亚。

除了器材上的“与众不同”外,我认为打法的百花齐放也要包括打球快慢节奏的变化。乒乓球就是这样,尽管多数情况下都是快的赢慢的,但是有时候慢的也能赢快的。从某种意义上来讲,快慢结合、节奏的调整也是一种特色。这一点在我们双打组合中就很明显,我们原来双打并不好,韦晴光/陈龙灿第39届世乒赛拿了冠军,又在1988年奥运会拿了冠军,吕林/王涛在1992年奥运会上夺冠,都是一快一慢,一个打速度一个打旋转。后面的刘国梁/孔令辉是一快一转,王励勤/阎森则是一左一右,一个稳一个凶,这些在某种角度来说,也算是特殊打法。

我也差点成了“秘密武器”

我进少体校的时候打的是直拍进攻打法,那时候横拍防守打法稀缺,我才改打横拍的。1963年我获得上海市第一名,也是上海历史上第一个横握球拍防守打法的运动员。1965年,我来北京集训的时候,正手用的是胶粒较短的正胶胶皮,反手后来换上胶粒稍稍有点区别的胶皮,利用两面胶皮微弱的差异,我正反手就可以倒板打削球,所以当时我也可以牵强附会地算一个特殊打法。

由于我用的球板是单胶皮,没有海绵,所以在进攻上杀伤力就更大。只是我这种打法很费球,我记得曾经练一个小时打碎了6个新球。当年日本的长谷川信彦放高球很厉害,但他只要放高球起来,我一点也不怕,一板两板准能打死。我在国家队作为特殊打法的时间不长,后来由于全国政治运动,比赛停滞,我的运动生涯就没能再进一步。

现在来看,我这种打法在当时也有局限,第一,当时我的球拍两面颜色有差异;第二,两面胶皮的性能差距不大。再后来梁戈亮把正手胶皮改成反胶,反手换上长胶,这样正反手的差别就大了,再加上倒板进攻,整体就更全面了。

特殊打法曾助中国乒乓渡过难关

在中国乒乓球的历史上,特殊打法是有功的,当我们传统快攻这种主流打法遇到问题的时候,是特殊打法帮助中国乒乓渡过了难关,特别是在团体比赛中。

第25届世乒赛前后,中国乒乓界提出了百花齐放的观点,因为看到世界上有各种各样的打法,中国也不能光有一种。我们当时的左推右攻是世界上最快的打法,第26届世乒赛是中国快攻的全盛时期,男团靠三个快攻拿了冠军。但是在那一届单打比赛中,张燮林就冒了出来。第27届世乒赛上,张燮林的削球建了奇功,把最主要的对手日本队打得溃不成军。后来我们在第28届世乒赛女团决赛上用了林慧卿、郑敏之,帮助中国队第一次捧起了考比伦杯。再往后,第31届世乒赛上了梁戈亮,第33届上了陆元盛,第34届上了王俊和黄亮,都是很成功的“秘密武器”。

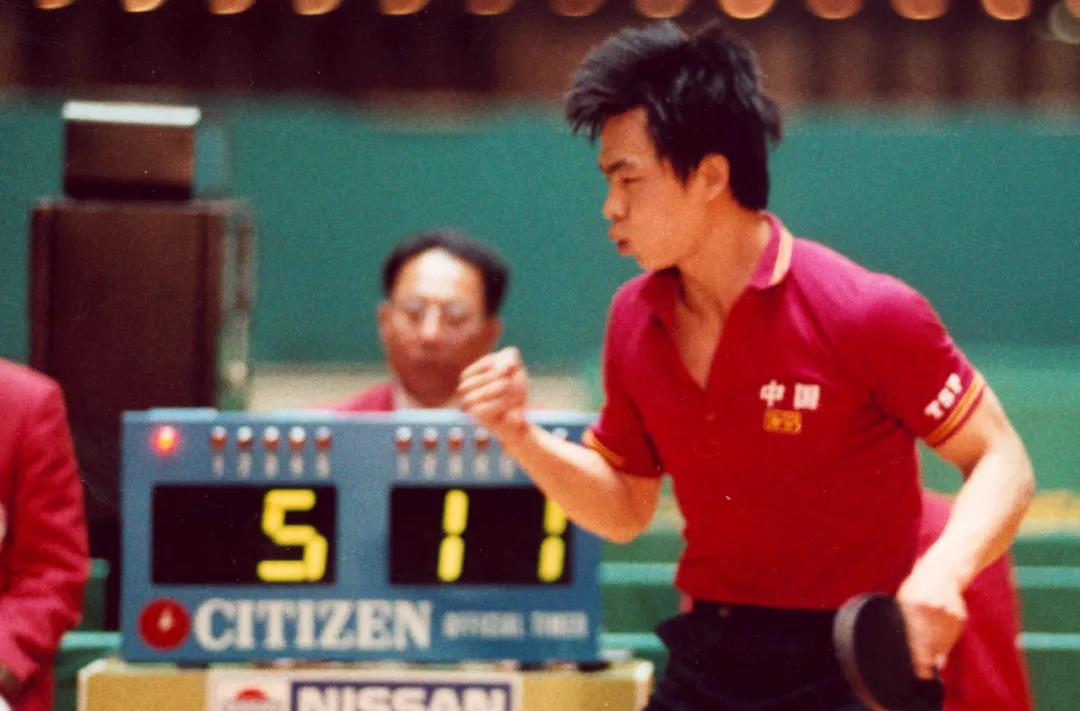

蔡振华的特殊打法,给对手以信心上的打击。

第36届世乒赛,蔡振华用了颜色一样但不同性能的两面胶皮,从防守改为进攻,这在当时也是一种特殊打法。而且他的打法不光是赢分的问题,而是从信心上给对手打击,别人遇到这种打法就发怵。此后三届世乒赛,我们男团都拿了冠军,但是这个时期除了陈新华之外,没有好的削球手出现。中间用过梁戈亮,但是他打的时间太长,对手都习惯了,也就称不上特殊打法了。

直到第43届天津世乒赛,丁松出现了。丁松的特点在哪里?记得金择洙曾经说过,“丁松那叫守球吗?那是攻球啊”!可作为一个削球手,丁松为什么进攻那么好?我曾经和丁松开玩笑说,这要拜抽烟这个坏毛病所赐。因为这个毛病,丁松两次被国家队调回上海。打削球的运动员都有一种心态,对手能拉能扣,我才有劲头好好练;省市的队员水平差,你都不会扣,我还跟你削什么?干脆练攻球。丁松在上海整天打攻球,训练的内容变了,而且他离开远台了,动作舒展了,球全是拉到底线的,很难挡。天津世乒赛,如果卡尔松碰到的不是丁松,而是王涛或马文革,结果可能就很难讲。

特殊打法受到特殊保护的60年代

为什么中国的特殊打法多?第一是因为我们的举国体制,有教练指导,有人陪练。特殊打法要成才是很难的,比如拿着长胶打攻球,没人陪练是打不出来的。另外一点,中国人对于制胜规律研究得很透彻,主动进攻可以得分,对方失误我也可以得分。因此从某种意义上来讲,特殊打法的目标就是让对手失误,甚至超过自己主动得分。

上世纪60年代,我们是非常看重削球的,一般男女各16名运动员去参加世界比赛,以第28届为例,削球去了3个人,比弧圈球还多。在1963到1966年这段时间,中国乒协规定每个球队必须有一名削球运动员。还记得1966年在上海举办的全国锦标赛上,浙江队当时的削球手因为参加四清运动下农村了,无法参赛,队伍紧急跑到少体校找了个刚学会削球的小朋友。那时候的浙江队是很强的,有吴小明、周树森、徐阿科3个国家队队员,但比赛要求削球手上场率达到百分之五十,结果这个“三老带一新”的阵容毫无意外地输得很惨,只得了第21名,上海二队当时是第6名。

半年以后日本队来访,他们当时是世界亚军,和上海队打了个4比5。紧接着日本队又到了浙江,本来以为打中国第6还有的打,打第21肯定没问题,结果居然还是输了,当时荻村差点昏过去。

2016年里约奥运会,国际乒联官员们与见证乒乓历史的前辈姚振绪合影留念。

再谈百花齐放必须强调创新

特殊打法和器材有关,和年代也有关,现在这个时代,信息渠道太多,少见也不再多怪,“秘密武器”也就不容易出现了。另外一点,特殊打法的训练过程是很苦的,成材慢,现在是个讲实惠的时代,没有家长想让孩子练特殊打法了。

但是我仍然认为百花齐放应该提倡,乒乓球本身是有这样的特点的,即各种打法都有取胜的可能——快可以,慢也可以;低可以,高也可以;主动进攻是得分,抓住对方失误也是得分。对有一些对手,可能进攻就不行,打守球就可以赢。上世纪70年代本格森访问中国的时候,我看了一场他和郭仲恭的比赛,他打守球很差,那时候如果中国队有一个好的守球就能赢。所以在我看来,百花齐放不但是取胜对手的需要,也是整个乒乓球界的需要。

在现在这个时代再提倡百花齐放,我认为有这样两方面要有所改变,一是训练方法,二是思维模式。训练方法上,量变才能有质变,作为特殊打法更要保证一定量的专项训练。而这个专项训练除了教练直接抓之外,还可以利用一系列高科技的机器,比如打削球用机器练是很好的方法,尤其是在一个新动作的动力定型阶段,不但节省人力还可以稳定地完成训练内容。训练方法之外,思维模式的创新更为重要,如果想百花齐放,就要解放思想。以前我们提倡“快、准、狠、变”,后来弧圈球来了,我们加上了“转”这个要素。接下来,在打球的思路上我们仍然要不断拓展。现在人们经常会感叹许昕的球怎么可以这样接,如果按照原来的思维模式,我们恨不得在运动员身后放个火炉,也不能让直拍运动员退台这么多。但现在许昕就可以往后跑,而且跑得很快,这也是一种技术风格上的大胆尝试。

2020年,人工智能乒乓球训练机器人在中乒院训练场上岗。

毛泽东曾说过,“人类的历史,就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史,这个历史永远不会完结”,打球也一样,以前不能这么打的、不敢这么打的,现在能做到了,就是好东西,多高的难度都有实现的可能,我们要怀着一颗不断创新的心。

——本文刊登于2020年第8期《乒乓世界》

口述/姚振绪 采访整理/边玉翔 孟雁松

设为首页

设为首页 加入收藏

加入收藏